3.

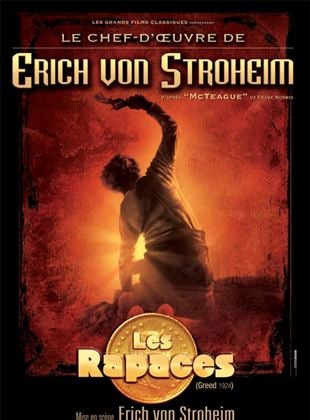

Greed (Les Rapaces, 1923)

Eric von Stroheim, poète

par

Stroheim, qui s’est donné un von comme Balzac un de, semble fasciné par le côté sordide de l’homme. Pourtant son adaptation de l’œuvre de Frank Norris, le Zola américain, inspiré de l’Assommoir et de la déchéance de son héroïne, ne manque pas de noblesse, par son intention de hausser le cinéma au niveau de la littérature.

Infortune

Certes, Trina McTeague, jeune fille si fleur bleue dégénère en la pire des mégères. Ayant gagné à la loterie une fortune, elle préférera se priver de tout, souffrir, voire mourir pour son or, qu’elle adore à la folie, plutôt que de perdre ne fût-ce qu’une pièce de son trésor qu’elle chérit plus que son mari. Ce dernier perd son emploi, ils vont connaître la misère des taudis. Grippe-sous, elle ne lui donne même pas un penny pour qu’il puisse aller en tram chercher un emploi. Pingre, elle revient de chez le boucher avec des os pour chien. Lui sombre dans l’alcoolisme et lui extorque de quoi aller boire, en la martyrisant. Elle est heureuse quand il la quitte. Cela réduit encore d’autant la dépense et elle peut jouir seule de son or avec lequel elle couche nue sur son misérable grabat.

L’œuvre est fondée sur un fait divers, que l’écrivain a transposé en roman, que le cinéaste adapte en film, en film qu’il illustre le 7e art avec une nouvelle vision.

Economie des moyens

La critique admire le réalisme des images. Renonçant radicalement aux artifices des studios (décors fabriqués, costumes confectionnés), le réalisateur choisit de tourner dans les lieux naturels, les rues de San Francisco, là où se sont passés les événements. Il a fait dormir les acteurs dans la maison du crime. Il a rejeté le maquillage de leurs visages. Il cherche du mobilier usagé chez les brocanteurs. Il exigeait même que les sous-vêtements ne soient pas lavés, car on aurait vu que les personnages ne respiraient pas leurs odeurs.

C’était révolutionnaire par rapport à la pratique à Hollywood. Mais ce n’était pas un retour pur et simple aux Frères Lumière. Certes, leur sortie de l’usine était caractérisée de mêmes traits : ouvriers non grimés, couverts de sueur sans doute après le travail, déambulant dans un lieu public, à Lyon. Mais, le naturalisme n’est pas l’enregistrement du réel au présent.

Réalisation

Le film est d’abord une reconstitution du passé. Forcément, les protagonistes de l’histoire sont morts. Il ne peut reproduire la vie en train de se vivre. C’est un récit, qui obéit aux lois de la narratologie. On a l’exemplaire du livre annoté par Stroheim. Et son scénario a élaboré une descente aux enfers qui fait sentir l’évolution implacable d’une destinée tragique. Il doit faire réincarner les personnages par des tiers, acteurs qui se rendent on ne peut plus expressifs, notamment lors des gros plans, où se lit ce qui les passionne dans leur antagonisme féroce. Et comédien lui-même hors du commun, Stroheim, qui n’y joue pas, déploie, en connaissance de cause, une direction d’acteurs extraordinaire. Son choix du casting convient parfaitement aux caractères : ZaSuPits et Gibson Cowland donnent si bien l’impression que c’est eux. Ses options de tournage, malgré les plans-séquences privilégiés, plus proches de la réalité, découpent l’espace pour donner plus de sens à la scène. On voit, dans une belle économie de moyens, la partie pour le tout, quand, notamment sont cadrés – posés sur les chaussures noires du marié -, les pieds de la jeune épousée dans leurs mocassins blancs se dressant sur la pointe. Ce plan, dans la chambre nuptiale, suggère que la promise se donne enfin au baiser tant attendu par son homme. Il s’agit d’une métonymie très suggestive, comme on dit dans l’analyse littéraire. Et puis, il y a les manipulations du montage, qui, bien que ce dernier hache le temps en une succession de moments-clés, donne l’illusion d’une continuité naturelle. Il n’est pas de conte évidemment sans ellipse temporelle. Greed obéit à une économie : celle de l’art. Le réalisateur a le talent de faire plus vrai que nature. Le film est un chef-d’œuvre, car il réalise en fin de compte pleinement la Poétique d’Aristote. Et il n’y a pas que la règle de la terreur. L’imagination de Stroheim crée des images, au sens de métaphores. Son film est un poème d’ombre et de lumière, une tragédie désormais classique.

Métaphore filée

Il suffirait de citer la métaphore filée de l’oiseau, qui relie la trame du récit de son fil rouge.

McTeague, une force de la nature, travaillant dur dans une mine d’or, aperçoit un moineau souffrant sur le sol, le prend délicatement dans sa grosse main, dépose un bécot sur le bec, le défend âprement contre un comparse qui, se moquant de sa compassion, a un geste débridé par lequel il cogne le poing d’où s’échappe hélas l’oiseau adoré. Ensuite, installé comme dentiste, McTeague achète une cage dorée, avec un couple de canaris, qu’il offrira à sa femme Trina comme cadeau de noces : on y perçoit bien sûr un symbole du mariage. Alors, au moment où le cousin Marcus, jaloux d’eux, vient annoncer son départ : on voit en fondu enchaîné sur son visage un chat qui guette les deux oiseaux, et plus tard, lorsqu’il a dénoncé McTeague comme exerçant sans diplôme médical, c’est illustré par le chat qui bondit sur la cage affolant les deux volatiles. Et, quand McTeague quitte le domicile conjugal, tout ce qu’il emporte, c’est une canne à pêche et la cage (Trina lui dit qu’il peut en tirer 5 dollars).

Enfin, l’image finale, dans le désert, est celle de McTeague, coupable de meurtre, attaché par les menottes à Marcus mort, alors incapable de se sauver, il saisit la cage, qui était toujours avec lui dans son bagage, l’ouvre, prend dans sa main le canari survivant, image de son amour pour la vie, et le laisse cette fois lui librement s’envoler, comme si, au fin fond de la Vallée de la Mort, l’oiseau préfigurait son âme quittant le corps.

Cet homme nature avait une âme d’artiste. Pour séduire Trina, il lui joue du bandonéon.

Mais l’oiseau jaune est une image vivante du métal jaune. On a un filon d’or qui traverse le film : voir au début la mine d’or, puis les dents (celle de Trina réparée et comme enseigne une molaire géante), Marcus « volé » puisqu’il a « donné » sa Trina à McTeague avant qu’elle ne gagne le jackpot et qui regrettant amèrement d’avoir été trop généreux avec son ami se venge, les écus du lotto qui étincellent quand Trina les astique en secret, McTeague qui tue pour avoir son magot, le soleil final qui brille de tous ses feux dans le ciel comme un immense sou doré, et pour finir les pièces d’or tant convoitées par ceux qui en meurent à leur côté, perdues à jamais dans le sable et le sel…)

Il n’y a pas un plan du film qui ne soit pas travaillé, dans toutes ses dimensions, comme les mots d’un poème.

Stroheim élabore même, comme par ironie, un contrepoint avec le personnage caricatural du père de Trina, joué par Conklin, une des figures marquantes de l’âge d’or de la slapstcik.

Le naturalisme qui veut toucher par son message, comme tout discours qui cherche à produire un effet, n’échappe pas à l’éloquence. Verlaine a beau vouloir « lui tordre le cou », il sacrifie lui-même continuellement aux figures de style. La rhétorique, dont le terme est démodé, est le fondement de l’art. Germinal se termine par une formidable métaphore de la mine qui engloutit tout son peuple de prolétaires comme Moloch avalant ses enfants.

Greed est en outre une satire emblématique de la société américaine dont le culte du veau d’or sacrifie la majorité de son peuple, qui ne peut croire en la nouvelle Terre Promise que comme en un Enfer sur terre.

Le réalisme de Stroheim est du réel puissamment réimaginé selon son tempérament. Cet acteur-réalisateur est un poète.

Certes, le lyrisme dans l’œuvre originale, avec ses 3 histoires en montage parallèle, devait être encore plus évident, vu les échos qui se tissaient entre elles, créant un contrepoint subtil et des harmoniques inouïes. Mais, la réduction du film à sa plus simple expression n’a pas réussi à détruire l’évidence de la vibration poétique de l’œuvre.

NB :

Des images du Potemkine semblent s’originer dans Greed :

Le pilonnage de petits marteaux pilons dans la mine annonce les bielles de la machinerie dans les soutes du cuirassé.

La viande avariée, qui provoque le départ de McTeague, déclenche la mutinerie des marins du cuirassé.

Le poing que Marcus en rage serre derrière son dos, se retrouve dans le poing de l’ouvrier qui, dans la foule où la colère gronde, lance du coup la révolte générale s’exprimant dans les poings levés.

À (re)lire aussi, à propos de ce film, l’analyse de Daniel Mangano et Philippe Remy-Wilkin.