LES PHRASES BELGES (9)

de Jean-Pierre Legrand et Philippe Remy-Wilkin

Chroniques en duo consacrées aux livres belges.

Un feuilleton en 6 épisodes consacré au « cycle toscan » de Vincent ENGEL

Episode 6

LE MONDE D’ASMODEE EDERN

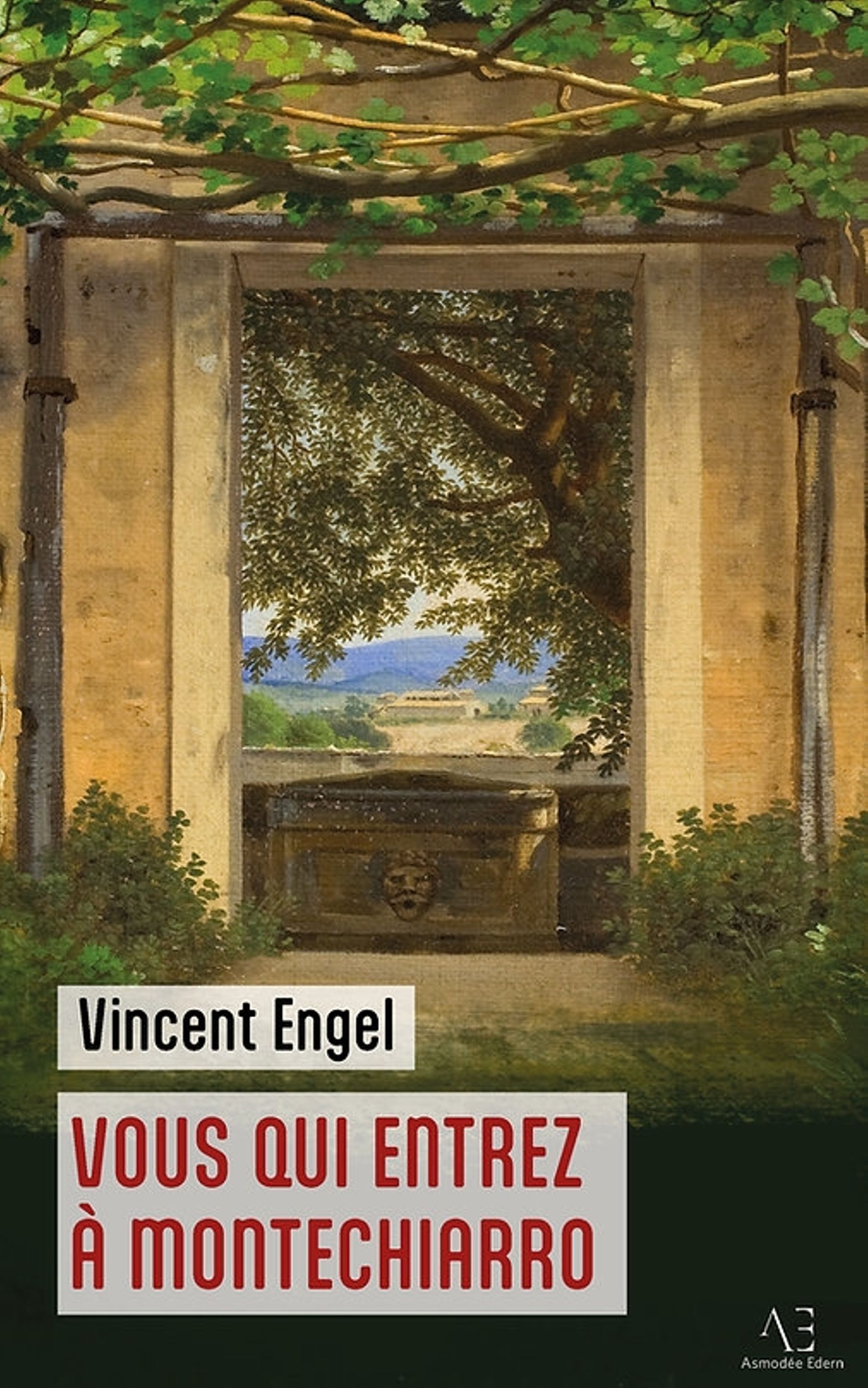

Cinquième tome : VOUS QUI ENTREZ A MONTECHIARRO

Ce feuilleton a débuté en avril 2023 avec le « romansonge » Raphael et Laetitia qui prologue le cycle (5 romans). Il s’est poursuivi le temps d’un semestre, à raison d’une analyse par mois, en évoquant les 4 tomes réédités et le 5e, inédit (sorti le 12 mai).

Les éditions Ker et Asmodée Edern collaborent pour cette intégrale, lui offrant un nouveau nom : Le monde d’Asmodée Edern.

Jean-Pierre et Philippe, en fonction des épisodes, auront alterné mise en place et contrepoints. Et sollicité à l’occasion des éclairages de l’auteur lui-même.

Pour Vous qui entrez à Montechiarro, l’épisode final du cycle et du feuilleton, Philippe est aux commandes et Jean-Pierre au contrepoint.

Stupeur et tremblement !

Il s’agit d’évoquer à présent la dernière pierre d’un édifice. Pour rappel, un court texte, publié en 1996, avait livré un embryon de noyau narratif autour d’amours mystérieuses, celles de Laetitia et Raphael, se faufilant entre Venise et Berlin. Puis quatre romans étaient venus déployer la matière initiale, entre 2001 et 2016, un projet ambitieux et une réussite artistique qui laissent pantois. Le miroir des illusions, paru il y a 7 ans, paraissait conclure le cycle en beauté, avec le juste équilibre entre les réponses apportées et quelques points de suspension (et de suspense éternel), le parfait équilibre entre les attentes des lecteurs et les nécessités de la littérature la plus pure.

Stupeur et tremblement !

Comment Vincent Engel pourrait-il surprendre encore, séduire sans décevoir ?

Stupeur et tremblement !

Osons ouvrir le livre !

Le premier contact avec le livre

Belle couverture ! On feuillette. Mise en page soignée, 412 pages, une structuration dans la droite ligne du cycle : un prologue, trois parties situées à des époques différentes (1890-1900, 1926-1945 et 2020), un épilogue.

Le prologue

Baptiste Morgan, le héros de la partie III (contemporaine) du 3e roman (Les absentes), vient frapper à la porte de la Villa Bosca, à Montechiarro. Il compte séjourner chez Laetitia et Giovanni Della Rocca, protagonistes de la partie III du 1er tome de la saga (Retour à Montechiarro), et se présente à eux comme le petit-cousin de Sébastien Morgan, un personnage essentiel des parties II et III dudit premier tome. Et il ne vient pas les mains vides, il apporte « une lettre de votre ancêtre, Bonifacio Della Rocca » (tomes 1 et 4 surtout), les « partitions d’Alessandro Giacolli » (tomes 2 et 3 surtout) et un album photos (de Laetitia) réalisé jadis par Sébastien Morgan. Bref, le contenu du coffre aux trésors… du logement vénitien de Baptiste mais du cycle romanesque complet, sa source d’inspiration possible.

Stupeur et ravissement !

On croyait avoir compris jadis que Baptiste appartenait à une pseudo-réalité, étant un double de l’auteur Vincent Engel ayant vécu à Venise, en 1985, les aventures qui allaient, réinventées/déformées, lui inspirer le cycle qu’on était en train de lire. Mais la mise en abyme se brouille. Si l’auteur rencontre… ses personnages !?

La fin du prologue engendre des échos prodigieux :

« — Je sais que vous êtes fermés, mais je vous en prie ; ceci est assez exceptionnel, non ? Il y a d’autres personnes dont j’aimerais vous parler. Je paierai ce qu’il faut, je ferai ce que vous voudrez. Mais je devais venir ici.

Il se tait. Visiblement Laetitia est bouleversée. Elle ouvre enfin la porte tout grand et, après avoir jeté un regard à la dérobée, l’invite d’un geste à entrer.

— Venez, murmure-t-elle. »

Qu’est-ce qui est « fermé » ? Le cycle depuis son 4e tome ? Qui doit savoir quoi ? Qui est bouleversé ? Qui entre/revient à Montechiarro ? Le lecteur, les personnages ou l’auteur ?

Deux pages magistrales !

Stupeur et ravissement !

Comment rester ensuite à ce niveau d’inventivité ?

Stupeur et tremblement !

Première partie, Les morts, 1890-1900

Il y a trois lectures possibles de cette partie de gabarit moyen (une centaine de pages).

Au premier degré…

…on lit un roman autonome, la destinée émouvante de Roberto Coniglio, un vieux garçon velléitaire de trente-six ans, issu d’un milieu fort aisé mais de richesse nouvelle, de ces modestes (la génération précédente) qui ont pu prendre le train de l’histoire en marche. Roberto n’a jamais rien fait de sa vie, laissant à d’autres (son frère Andrea, un homme politique, et Broncci, le gestionnaire du domaine familial) les responsabilités de sa fortune. Végétant, au sens le plus fort.

Une part d’humanité connecte pourtant Roberto au lecteur : contrairement à Andrea, qui a des allures de jeune loup de Wall Street (si l’on me pardonne cet anachronisme), il consacre une grande partie de son temps à sa mère malade, tentant chaque jour d’améliorer son ordinaire. Même si celle-ci, dans ses moments de lucidité, semble le mépriser.

Tout est planté pour une Eugénie Grandet du célibataire sans consistance ni intérêt, un portrait sociologique ? Oui mais Vincent Engel offre une tonicité narrative que ne possède pas Balzac, il a digéré Flaubert ET Dumas. Donc un vrai roman va se déployer. Andrea veut se débarrasser de sa mère Roberta, qui gêne sa carrière politique, et il l’envoie à Venise, dans un asile, aux bons soins d’un très éminent médecin. En compagnie de son frère Roberto, qui veillera sur elle sur place mais pourrait aussi s’ouvrir à la vie, à l’aventure, à l’amour…

La suite ? Romanesque ! A tel point que j’ai distingué l’ombre de mon auteur préféré du XIXe siècle, Wilkie Collins, l’inventeur des romans policier et thriller (La dame en blanc, La pierre de lune et ses 50 ans d’avance !). Déjà Venise comme décor ! Puis un asile d’aliénés (San Clemente), une patiente (Cristina) croisée par hasard qui ne paraît pas si folle mais victime d’un complot, sa fille sublime (Alessia) qui veut sauver sa mère des griffes d’un père (Marco Volpe) aussi puissant que monstrueux. On espionne, on dénonce, on assassine. Peut-être n’est-il pas trop tard pour que Roberto s’émancipe de la tutelle de son frère et s’engage pour aider son prochain, tomber amoureux, courir la grande aventure ?

Le thème du Graal n’est pas si loin. La procession passe et Perceval hésite, sa mère lui a appris à se taire si on ne l’invite pas à parler, mais, s’il n’ose pas questionner, le Graal lui échappera.

Au deuxième degré…

…on retrouve la façon de Vincent Engel. Il reprend un personnage, Roberto Coniglio, laissé dans l’ombre d’un tome précédent, le fils d’un des personnages principaux de la partie I du tome 1 (Retour à Montechiarro). Ce faisant, l’auteur semble poursuivre la veine de son premier roman et satisfaire des attentes de lecteurs. Encore que… Le lecteur populaire préfère retrouver de livre en livre un héros récurrent, auquel il est attaché, qu’il connaît par cœur, dans lequel il peut se projeter. Mais Vincent Engel, là, démontre un côté plus balzacien, la volonté de peindre un grand tableau, qui s’élargit de livre en livre tout en peaufinant des détails, dans un double mouvement de la progression et du retour sur soi. Le désir de combler toutes les attentes ?

Au troisième degré…

…il y a à nouveau, après notre prologue et la partie III du 3e tome (Les absentes), une interrogation en surplomb sur le livre, les livres en train de s’écrire. C’est que… Les aventures de Roberto/Alessia/Cristina/Volpe renvoient au quatuor Baptiste/Letizia/Alba/Giancarlo dudit 3,III. S’insinue aussi une idée nouvelle : si le cycle se poursuit, c’est que l’axe de départ (les amours mystérieuses de Laetitia et Raphael) s’écarte pour laisser davantage de place à la connexion Della Rocca/Coniglio ou/et à la thématique de la mère souffrante, trop absente, persécutée.

Les invariants du cycle

Si l’on retrouve Venise ou Montechiarro, la judéité et Asmodée/Reguer, la femme axiale, le compositeur Giacolli, etc., certains invariants dégagent une philosophie de vie, un regard sur nos sociétés. Qui, soigneusement analysés, offrent une clé d’adéquation au monde. Dans une distorsion (très chinoise) entre des observations contradictoires, des forces opposées ou contrastées. C’est que tout mouvement finit par engendrer les mêmes mécanismes que ceux qu’il a renversés. Ce qui pourrait conduire les êtres lucides au renoncement. A quoi bon ? Puisque tout ce qui est a été et sera.

Ainsi…

L’amollissement ou la perversion qui suivent la réussite. Les tomes précédents ont montré la déliquescence de l’aristocratie (urbaine ou des propriétaires de domaines agricoles) et l’émergence de forces vives, une nouvelle haute-bourgeoisie. Mais, dès les générations suivantes, celle-ci présente à son tour des essoufflés et des repus, des profiteurs et des opportunistes.

Et pourtant…

La peste de Camus irradie Vincent Engel qui observe, détaille, fait mine de baisser les bras puis relance la mécanique de l’engagement et de l’amour, seules forces capables de nous tenir debout. Aussi nuancé soit l’auteur, il agit en citoyen et propose de travailler tous à l’amélioration du monde. A contrario, la vengeance et le goût du pouvoir métaphorisent ce qui pourrit l’homme. Comme la culpabilisation. Ou le dogme. Aucune idée ne mérite qu’on lui sacrifie un humain ? Tout humain mérite qu’on lui sacrifie une idée ? Une explication du Mal se confirme : l’adéquation, refusée à beaucoup. Qui ne peuvent aimer (Andrea jalouse son frère en extrapolant une relation privilégiée Roberta/Roberto alors que la mère ne jure que par Andrea… incapable d’offrir ce qu’offre Roberto), percevoir la beauté, etc.

JEAN-PIERRE :

Cette première partie est centrée sur Roberto Coniglio. Les lecteurs attentifs des volumes précédents peuvent aisément le situer. Ils connaissent bien ses père et mère ainsi que son frère. En revanche, ils savent peu de choses de sa vie, si ce n’est qu’elle s’est terminée sur un cul-de-sac : Roberto s’est suicidé.

Au fil de la lecture du Monde d’Asmodée Edern, nous avons déjà croisé plus d’un personnage ayant fait le choix d’en finir. Dans Les absentes, Arianna, la première épouse d’Anastasio Bruccola, est une sorte d’Ophélie qui, à sa manière, rompt toutes les amarres avec la vie triviale, vulgaire et repoussante imposée par les conventions du mariage. Dans Requiem vénitien surgit le cynique et jouisseur marquis Bulbo qui se précipitera dans le Grand Canal lesté d’une statue de Vénus. Sa toute-puissance ancrée dans le Mal est un trompe-l’œil et son suicide une forme d’implosion nihiliste. Bulbo m’évoque le célèbre propos d’Alexandre Dumas fils invitant à ne pas confondre les caprices de la force avec les dévergondages de l’épuisement. D’autres cas plus classiques sont incidemment évoqués dans Vous qui entrez à Montechiarro : le notaire Achilli choisit le poison pour mettre fin aux souffrances d’un cancer généralisé ; le père de l’instable Letizia, par la mort, échappe au déshonneur de la faillite. Cette succession de suicides interpelle. La préoccupation dont elle témoigne n’a cependant rien qui puisse surprendre chez un admirateur de Camus :

« (…) il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux, c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » (Albert Camus, Le mythe de Sisyphe).

Face à l’absurde, l’auteur français rejette l’option du suicide : elle trahit une résignation démissionnaire, une sorte d’abandon de poste paradoxal où l’individu s’affirme en se niant. Il ne s’agit pas pour Camus de résoudre l’absurde mais bien d’exister à la fois en lui et contre lui, d’exalter la vie en une révolte contre l’injustice et la mort.

D’une certaine manière, les suicides d’Arianna et de Roberto se répondent : leur tragédie réside dans une forme d’exténuation sans remède qui les évide. Pourtant, la révolte peut aussi porter en elle le suicide comme solution ultime. Par deux fois, Vous qui entrez… évoque Stefano Jona, le président de la communauté juive sommé de livrer aux autorités d’occupation la liste de tous les Juifs. Il préféra se suicider. Parfois, la dignité, moteur de toute révolte, est à ce prix.

Deuxième partie, Les errances, 1926-1945

Côté enchaînement des parties, Les errances poursuivent intimement Les morts. Pour rappel, Dans Retour à Montechiarro, chaque partie sautait une génération et les protagonistes étaient les petits-enfants des précédents. Ici, le récit débute en nous installant au côté de Stefano, le fils de Roberto et d’Alessia. Un 5e roman plus resserré, linéaire ? Pas tout à fait, vu la nature bicéphale de la trame, qui nous offrira bientôt un deuxième anti-héros, Cenzo.

Je ne vais pas énumérer encore les invariants mais prenons un peu de hauteur pour un rappel plus rare et conséquent. Vincent Engel, après nous avoir montré un personnage visité par la lumière, nous offre deux hommes saisis par les ténèbres. Ce qui ne veut rien dire quant au verdict final de la partie-roman.

Le pitch ?

Stefano, un jeune (26 ans) admirateur de Mussolini, vient de perdre son grand-père, Marco Volpe, qui l’a recueilli après une douzaine d’années passées dans les jupes d’une mère en fuite. Il a l’impression d’avoir connu l’enfer puis le paradis. Sauf qu’il apprend que Volpe l’a déshérité au profit du parti fasciste. Sa maîtresse, Lisa, échaudée, le quitte. Retour à la case pauvreté et solitude. Comment réagir ?

Cenzo, un autre jeune homme, est très amoureux de Clara, la fille d’un instituteur. Mais il est pauvre, issu d’un milieu très modeste, analphabète. Il devient milicien non par conviction mais pour améliorer son ordinaire, survivre, espérer.

Stefano et Cenzo vont se retrouver à Lipari, le premier dirigeant le second, cette île où sont envoyés tous les (faux) traîtres : communistes, homosexuels, anarchistes, libéraux, etc. Soit tous les êtres marginalisés par un régime autoritaire et fanatique.

Un moment de bascule !

Après une trentaine de pages, l’ombre de la suspicion déploie ses ailes d’ébène. Stefano rappelle tellement Salvatore Coniglio (tome 1), le fils d’Andrea (un cousin qu’il a d’ailleurs croisé aux funérailles de Volpe, l’assimilant à un arriviste de province) ; Cenzo rappelle tellement Roberto (le père de Stefano !) et Domenico Della Rocca (tome 3 surtout), les deux gentils inconsistants. Mon intérêt faiblit et je doute. Un bref instant. Comme s’il jouait à se faire/nous faire peur, Vincent Engel a frôlé ce qu’auraient pu écrire des créateurs plus limités mais la tentation est un acte réfléchi. Qui réfléchit la vie. Des choses peuvent sembler prêtes à se répéter mais elles ne seront jamais les mêmes. Après une pause, le récit s’emballe, bifurque, renverse la perspective. Un bond nous a emportés à Lipari et, là, Asmodée/Reguer veille sur les différents personnages, leurs rencontres. Stefano et Cenzo vont sombrer au plus bas du bas, dans l’horreur, subie et causée, pour se voir présenter un destin différent, une possibilité d’action et d’émancipation (vis-à-vis de la fatalité, de la programmation familiale ?). Comme Roberto jadis ? Oui, mais les trois jeunes hommes passent par le même carrefour pour emprunter une voie finale différente. In fine ? Une partie emballante et bouleversante !

Différents niveaux romanesques

Une fois encore, la partie (la plus longue du roman, près de 200 pages) peut se lire comme un roman autonome, mais elle offre aussi ce retour sur des personnages à peine esquissés ailleurs et qui vont prendre leur pleine mesure. L’avant-plan et l’arrière-plan sont interchangés d’un roman (ou d’une partie) à un autre. Ainsi en va-t-il de Cenzo et d’Ulisse Longo, le prisonnier qui va s’émouvoir de son malaise et lui apprendre à lire. Ulisse, le grand ami d’Agnese, la sublime héroïne de la partie II du premier Montechiarro, dont on reparlera tant et plus dans la suite du livre.

Au troisième degré, des idées doivent se percevoir de manière transversale. Ainsi, l’image du mycélium (l’appareil végétatif des champignons), le leitmotiv du Miroir des illusions, qu’on retrouve un peu partout dans les romans, renvoie ici encore à la manière dont la vie dispose ses pions, ou un créateur, qui dépose sur la table des créatures, les abandonne à leur gestation et les voit lui échapper. Parce qu’il suffit d’un rien pour aller à droite ou à gauche.

Vincent Engel joue avec les attentes du lecteur, ou ses propres pulsions, contrastées, la distorsion vécue par un romancier moderne, qui sait ses classiques par cœur et veut en décliner une variation, tout en n’étant pas dupe de ce que des siècles de commentaires et d’investigations analytiques ont produit. D’un coup, je pense à de grands romanciers anglo-saxons contemporains, « post-modernes », comme Charles Palliser (les 5 tomes du Quiconce), Iain Pears (Le cercle de la croix), John Fowles (La créature). Vincent Engel ne semble pas les avoir lus alors qu’ils sont ses frères artistiques, ce qui renvoie à des propos de Bernard Quiriny, qui s’étonnait un jour d’être associé intimement à de fabuleux auteurs de la fin du XIXe siècle (Villiers, etc.), qu’il n’avait pas lus « avant » mais « après », sidéré de se découvrir des « influences rétrospectives ».

Ce troisième niveau de lecture est fondamental pour apprécier l’envergure de l’auteur. C’est qu’il n’y a aucun systématisme, même si le nombre de personnages négatifs ou indécis est conséquent, ce qui peut ralentir la trame, avant que des impulsions extérieures (souvent Asmodée/Reguer) ne viennent les bousculer, inciter. Somme toute, le récit accolé à un vrai héros est plus simple que celui qui s’articule autour d’un anti-héros, ce dernier générant davantage évolution, révolution et donc surprise, suspense ontologique. Somme toute, les étoiles de l’univers engelien, sont situées dans les marges de ses romans, Asmodée/Reguer, Raphael et Laetitia, voire des figures discrètes comme Sara Levi, etc.

ZOOMONS sur une sélection d’observations et de sensations

On the Road to… Montechiarro

La manière dont Asmodée envoie nos protagonistes, séparément, vers Montechiarro, ce mouvement de convergence soudain amplifié, m’a rappelé un roman merveilleux de Joseph O’Connor, Inishowen, paru chez Phébus.

Confidence égocentrée

Les différentes missions, altruistes (porter une lettre du docteur juif Serfaty à sa sœur Rachele ; aller trouver Giacomo Pollini, un médecin fils d’une victime de Lipari) ou identitaires, menées par Stefano dans une Rome en pleine tourmente m’ont renvoyé à mon propre roman Onze Bruxelles, mais j’ai vécu mille convergences de vie ou de vue en cours de cycle, ce qui renvoie encore, qu’on me pardonne une posture romantique, aux « influences rétrospectives » de Quiriny ou aux synchronicités jungiennes, aux affinités électives de Goethe.

Asmodée

Asmodée et Tommaso Reguer semblent décidément une seule et même entité. Mais quoi, mais qui ? Extérieurement, il apparaît toujours comme un vieil homme massif (« petit et fort à la fois »), à la crinière et à la barbe blanches, abondantes, affichant un air facétieux et secourable. Je note qu’il possède des « yeux brillants, très enfoncés », « légèrement bridés ». Une allure de prophète juif ? Il balaie la religion mais vit dans le Ghetto, dans un appartement Rio tera Farsetti, au dernier étage d’un immeuble. Que déduire d’une survenue où il « tient un violon serré contre lui » ? Un écho au Requiem et à la famille juive d’un violoniste ?

Lors d’une rencontre avec Stefano, qu’il apaise après l’avoir hanté, il rappelle qu’Asmodée est un démon biblique (Livre de Tobie, chapitre 3, 8), que l’archange Raphaël aurait chassé du corps de Sara. Raphaël ! Sara ! Son nom signifierait « celui qui fait périr » ou « celui qui se met en colère », mais il assure n’avoir jamais tué personne, alors qu’on le découvrira plus loin brandissant un revolver, aimant la paix certes mais pas pacifiste pour un sou. Idée forte de l’auteur ! La bienveillance ne doit pas être passive et la capacité de révolte est essentielle :

« (…) mais les illusions que nourrissent le docteur Foa et les autres dirigeants de la communauté (juive) représentent un danger au moins aussi grand. »

Asmodée ! C’est quelqu’un qui révèle, aide à accoucher d’une idée, d’une action, d’une réaction :

« Il y a des combats qui peuvent encore être menés, peut-être même remportés. A moins que vous préfériez continuer à vous lamenter sur ceux que vous croyez avoir perdus… »

S’il a, selon Judith, la seule Juive du Ghetto qui se souvienne de lui, sauvé ou soutenu plus de vingt de personnes de sa connaissance (ô paradoxe puisque les rabbins n’arrivent pas à l’identifier !), ses interventions sont limitées, pas toujours suivies d’effet. Ainsi, à la fin, quand il pousse Agnese à suivre son cœur, on sait depuis le premier Montechiarro ce qu’il en a été. Et d’autres lui ferment carrément leur porte (Salvatore, Gioacchino).

Ce qui renvoie à une conviction profonde de l’auteur : il faut offrir à chacun un soutien, des coups de pouce, une oreille attentive mais ne surtout pas tout faire à sa place. Ne sera sauvé que celui qui veut se sauver au plus intime. Mon livre de chevet, adolescent, ayant été Les séquestrés d’Altona de Sartre, je ne puis que partager ce credo, une légère variation, plus aimable sans doute, du « Aide-toi, le ciel t’aidera ! ».

Alors, fantôme réel ou fantasmé, matérialisation du subconscient ou de la conscience en lutte, projection de l’auteur et instance narrative, incarnation d’une judéité débarrassée du religieux, héraut des idées phares de l’auteur ? Ou tout cela en même temps ?

Ecoutons-le :

« Ce qui se passe dans cette guerre sonne le glas des religions. Dieu n’existe pas de toute éternité. Ou, s’il existe, c’est dans un ordre de réalité imperméable au nôtre. Les humains vont finir par s’en apercevoir. Quoique …C’est si simple de croire, si rassurant ! (…) le vrai courage, c’est le doute. Le refus de toutes les réponses. (…) Je suis devenu tellement athée que je ne crois même plus au hasard. Mais je ne crois pas davantage que la tragédie soit l’essence de nos existences, et rien n’est plus obscène à mes yeux que d’offrir à la souffrance un sens et un rôle rédempteur. »

JEAN-PIERRE :

Présent dans tout le cycle, Asmodée Edern distille, volume après volume, une philosophie de la vie centrée sur l’ici-bas. La citation choisie par Philippe a également retenu mon attention. Asmodée – l’auteur lui-même ? – s’y révèle plus proche de l’agnosticisme que de l’athéisme. L’existence de Dieu n’est pas niée mais jugée inopérante pour ce qui est de nos vies concrètes. Son abandon de la foi est tranquille, serein. L’espérance chrétienne lui est étrangère et l’exemple du Christ peu inspirant dans sa dernière extrémité. Dans Les absentes, Asmodée affirme même :

« — Le Christ, tel qu’on nous le présente, n’est acceptable que jusqu’au jardin des Oliviers. Mais sa soumission absurde et cette mort qui est, appelons les choses par leur nom, un suicide, ça non. »

Oui, sans doute, au « Jésus philosophe » mais doublement non au « Crucifié » et à la valeur rédemptrice du malheur et de la souffrance. En fait, à la suite de Camus – toujours lui –, Asmodée Edern nous invite à habiter « un lieu privilégié et amer où l’espérance n’a plus de place », où le vrai courage, c’est le doute ; un monde dans lequel le secret d’une vie bonne réside dans la dignité que l’on aura été capable d’opposer à un univers qui, en soi, méconnaît toutes les valeurs humaines. Au « N’ayez pas peur ! » de la Bible fondé sur l’espérance, Asmodée substitue un « Soyez confiant, comme je m’efforce de l’être ! ». Il nous invite à porter notre désir sur le réel, sur le monde qui nous entoure et, qui sait ?, à nous en réjouir autant que possible.

L’Histoire

Elle n’est pas la motivation des romans mais un arrière-plan solide, documenté. La dégradation de la situation des Juifs en Italie depuis 1938, la Déclaration de la Race décrétée par Mussolini et les expropriations, le débarquement des Alliés en Sicile au début juillet 1943, les Russes qui humilient Hitler, Mussolini renversé puis réinstallé par les Allemands, la prise de Rome par les nazis, les nombreux Romains qui cachent des Juifs, etc. Et cette impression que les plats n’ont de cesse de repasser : Stefano est abordé par Ida Dalser, une femme de Mussolini internée/écartée à San Clemente (avec son fils Benito Albano) comme Cristina et Roberta jadis ; les Allemands envahissent l’Italie après les Autrichiens, les Français dans les tomes précédents, etc.

La roue de l’histoire ! Comme dans Intolérance, de Griffith. Le présent rappelle des épisodes passés et anticipe le futur (les bombardements sur Rome décrivent la situation de l’Ukraine en 2023).

JEAN-PIERRE :

San Clemente est l’un des fils rouges du roman, présent dans ses trois principaux volets. Cet ancien monastère, converti en asile psychiatrique pour femmes, est le lieu même de l’indignité humaine : à côté de malades mentales abruties de calmants y sont également recluses celles que l’ordre des familles a rejetées ou que des puissants ont voulu faire taire. Dans la troisième partie, nous retrouverons San Clemente transformé en luxueux palace, symbole de la complexité d’un monde dans lequel, du plus grand luxe et de l’art le plus raffiné, suinte un malheur que la plupart refusent de voir ou choisissent d’oublier. La beauté est l’enfant de l’horreur.

La création et le récit

Deux personnages apparaissent brièvement mais porteurs d’une forte charge électrique. Lucia et Francesco ouvrent la porte d’un autre roman. Qui n’existera pas ? L’arbitraire de la vie, de la création ?

« Qui étaient Lucia et Francesco ? »

L’interrogation quitte la page et vole vers le lecteur. Qui a envie d’en savoir plus, butte à cet instant sur l’art de Vincent Engel. Le créateur est omnipotent. Il fait et défait des destins de personnages. Pourquoi tel ou telle plutôt que celui-là ? Comme l’auteur refuse l’abus de pouvoir (et donc le sien sur ses personnages), il se raccroche à la théorie du mycélium. Qui sait ce qu’il en adviendra ? Mais être mis en récit ouvre à une sur-vie, mettre en récit gêne ceux qui veulent imposer un récit :

« N’était-ce pas parce qu’elle voulait faire entendre une histoire différente de celle imposée par son mari que Cristina Sarah Luzzatto avait été internée et assassinée ? »

Poutine et l’Ukraine ?

NB : On méditera sur le fait que l’auteur introduit une Lucia et un Francesco dans la partie III, contemporaine. Comme si…

Le style

Malgré ses adaptations aux différentes époques, Vincent Engel garde toujours une langue claire, fluide, au service de la narration, mais aussi inventive et agréable à la phrase, au mot. Humble et fière, tout à la fois :

« (…) des ombres le (Stefano) croisaient et chacun s’ignorait. C’était comme si le soleil désertait le monde à jamais et que celui-ci se trouvait englouti dans une nuit sans fin, glaciale et mortelle, mais dans laquelle, cruauté suprême, il serait interdit de mourir, et même de dormir. »

Un créateur de génie ?

Si l’on m’interrogeait sur mes prédilections en littérature francophone, j’évoquerais spontanément Luc Dellisse, Véronique Bergen ou Rossano Rosi, que j’adore lire à la page, je citerais des thrillers littéraires (soit des romans complets) de Jean-Marc Rigaux, Marcel Sel ou Alain Berenboom, je béatifierais l’Ulenspiegel de Charles de Coster, le plus grand livre des Lettres belges. J’avouerais encore ma fascination pour le parcours de Jacques De Decker, sa création de prototypes, son renouvellement perpétuel et sa malice. Mais… ce cycle de Vincent Engel ? Déjà, le premier tome, Retour à Montechiarro, a des allures de classique absolu, romanesque et littéraire. Mais le cycle ! Requiem vénitien, le tome 2, est un contrepoint si magistral au premier pan ; la partie III des Absentes un pic si extraordinaire de la série et il y a encore la capacité à redéployer l’intrigue globale et à la finaliser dans le tome 4. Mais, mais, mais… Après un prologue contondant, il y a cette partie II, qui apporte, en son final, un florilège de points d’acmé, de mises en abyme, de révélations. Avant de nous appesantir sur ce bouquet explosif, écoutons un moment notre auteur de chevet (de ces six derniers mois), ce qu’il disait en écrivant le livre que nous dévorons :

« Je suis en train d’écrire le volume qui va clore le cycle de Montechiarro. C’est une période très spéciale, charnière, car jusque-là je pensais que je n’écrivais pas sur moi, alors que je me rends compte aujourd’hui combien mes livres contiennent des choses qui me concernent. La boucle se referme, je me retrouve (pour reprendre une image forte de Retour à Montechiarro), pris dans l’œil d’un cyclone que je pensais avoir créé pour me cacher. »

Des choses qui le concernent ?

La grande affirmation de la judéité ?

Si la judéité infiltrait les romans depuis le début du cycle, elle restait relativement discrète. Relativement, vu l’importance de Reguer/Asmodée. Dans cette partie, elle prend beaucoup de place. Il y a, d’une part, un rappel de la manière dont la communauté juive a traversé la page d’histoire, mais la judéité figure surtout, à l’avant-plan, la rédemption et l’adéquation. A travers le personnage de Stefano, sa quête, son épopée.

SPOILER !

Après un premier jugement (intime, par Cenzo seul), Stefano a été abattu et laissé pour mort. Mais il survit et devient autre, il soumet ses démons et abandonne sa défroque de monstre. Il cherche Asmodée à Venise et loge dans le Ghetto, décide de prendre le nom de sa grand-mère, Luzzatto. Premier pas, dont il mesurera progressivement les implications. Cristina, sa grand-mère, était une Sarah juive, convertie pour épouser Marco Volpe. Stefano va se rapprocher du rabbin Ottolenghi, qui a bien connu Cristina et Alessia, et celui-ci les reliera à un très grand rabbin Luzzatto de la fin du XVIIIe siècle, puis il le mettra en contact avec un médecin juif de San Clemente, le docteur Serfaty, dont Stefano deviendra vite très proche.

La suite ? Une immersion progressive dans le monde juif. Il est aidé par des Juifs, il aide des Juifs, il finit même par vouloir se convertir, ce que les rabbins lui refusent durant trois ans avant de céder. Ils voulaient le protéger des risques courus face aux nazis, le respectaient déjà comme… saint catholique. Son parcours devient messianique : il partage tout ce qu’il a, offre sa vie pour sauver ses prochains, etc.

Comment ne pas penser à Vincent Engel lui-même (il se raconte dans la partie III des Absentes), quand on voit Stefano se débattre pour savoir qui étaient vraiment ses parents ? Ou des Juifs (dont des rabbins) asséner que la vie est la valeur suprême, le cœur du judaïsme. Ce que contrepointe ou nuance une Sara Levi en ajoutant qu’il ne sert à rien de vivre si l’on ne vit pas avec dignité. Et Asmodée/Reguer ? Il est bien juif et il est la figure la plus solaire du cycle, la bienveillance, l’intelligence et le bon sens incarnés. Qui mettent l’amour, l’humanité, l’émotion au centre de tout, au-dessus de tout.

En clair, Stefano, qui préfère « risquer d’être au rang des victimes que la certitude d’être au rang des bourreaux », devient l’homme transfiguré, qui échappe à tous les conditionnements, la culpabilité, pour construire un monde meilleur, sincère et chaleureux, où la misère et la souffrance ne sont plus tolérées.

Le bonheur (qui est une adéquation au monde et à l’autre, à soi) est au bout du chemin (auprès de la Juive Ester ?) :

« C’était la 1ère fois de sa vie qu’il se sentait utile et justifié. »

NB : Asmodée est-il passé par cette rédemption ? Qui aurait muté un démon en ange ?

Révolte et résistance

Chez Vincent Engel, le judaïsme (débarrassé de Dieu) se veut humanisme. Cenzo, qui n’est pas juif, converge vers Stefano. Dans tous les sens du terme. Spatial et spirituel.

SPOILER !

Les troisièmes retrouvailles entre Cenzo et Stefano, à Montechiarro, débouchent sur un deuxième jugement qui renverse le cours du roman et propose une sorte de salut de l’humanité par la lucidité, la prise en compte, la capacité à ouvrir un nouveau récit en se désembourbant de ceux dans lesquels d’autres nous ont englués. Ce qui nécessite de vaincre le silence, le non-dit (qui détruisent le couple Clara/Cenzo mais Stefano aussi) :

« (…) des couches de silence étaient superposées les unes aux autres, jusqu’à former une chape impossible à soulever. »

Contrairement à son cousin Salvatore Coniglio, Stefano a su écouter les signes proposés par Cenzo ou Asmodée, son parcours est devenu initiatique, alchimique. Œuvre au noir, au blanc, au rouge. Le plomb vil devient or pur. Il est mort à lui-même pour devenir un être de lumière qui marche vers la sainteté laïque (tels les héros de La peste !), le judaïsme, l’amour, la réconciliation avec ses racines et son être, Cenzo devient son Jean… Baptiste (retenez ce prénom, dont il sera question dans la partie III encore !), qui adoube la métamorphose.

Sublime !

La clé du cycle ?

Il est question d’amour et d’humanité, d’émotions, et les femmes semblent plus compétentes que les hommes, initiatrices donc. Du moins, souvent (car l’auteur n’est pas caricatural et envisage d’autres réalités, pour les deux sexes).

SPOILER !

Alessia et Cristina, on en est sûr à présent après que Volpe nous a fait douter, étaient des femmes remarquables, qui se sont sacrifiées pour la justice et la vérité. Mais que dire d’Agnese, l’héroïne de la partie II du premier tome, qui réapparait pleinement ici, la quarantaine, sa beauté émouvant Cenzo ?

Le choc est copernicien ! L’analyse dévoile le basculement lent et masqué du cycle. Les amours de Raphael et Laetitia sont secondarisées voire expliquées, placées au service narratif de l’axe central véritable du cycle. Agnese ! La mère de Vincent Engel, transposée et idéalisée. Qui n’a pu vivre sa vie et l’a vécue au service d’autrui. Qui a assumé toute la douleur du monde (les viols de ses filles, le massacre de ses petites-filles sont-ils une métaphore ?).

Comme Stefano et Cenzo, le lecteur (et l’auteur) marche(nt) vers le Graal ? Les passages lumineux succèdent aux passages lumineux, les révélations et les ascensions.

Ainsi, Stefano, qui loge là où a logé Asmodée, là où logeront un jour Candice puis Baptiste (Les absentes, partie III), se voit remettre un singulier colis par sa logeuse, une sorte de trésor qui anticipe (et duplique partiellement) le trésor découvert par Baptiste dans un coffre, ce trésor qu’il amène au départ du présent livre. Un trésor qui fait le lien avec le tome 2, Requiem vénitien : une quinzaine de feuillets, La chanson de l’oubli d’Alessandro Giacolli, le génie musical inconnu. Nul doute que le dernier poème des sept est l’épigraphe idéal d’une scène édifiante, majeure. Stefano, symboliquement, arrache sa mère et sa grand-mère à l’infâme Marco, en les faisant transférer depuis le caveau familial des Volpe. Il identifie alors Ida (l’autre femme, cachée, du Duce), Cristina et Alessia, trois incarnations de la femme, de la mère souffrante, passant des larmes au soulagement :

« Tu vois, Maman, je suis de retour, murmura- t-il. »

C’est ce que murmure Vincent Engel depuis 5 tomes, c’est ce qu’il réalise et réussit. Il est de retour. Pour elle ! Et pour lui ? Le poème résonne étrangement :

« — Il nous faudra

tout quitter

à jamais.

Il nous faudra

attendre

l’adieu

pour comprendre

enfin

que l’on aimait

ce qu’à jamais

on a perdu.»

Dans la scène finale de la partie, Agnese et Reguer dialoguent, ce sont bien les figures-phares du cycle. Laetitia et Bonifacio sont évoqués et donc mis à distance, en récit à l’intérieur du récit. Reguer, malicieux, relativise Asmodée (soit lui-même, comme s’il niait sa réalité ») : il « n’a été, pour votre grand-père, qu’une manière de nommer son désir – inconscient et inavouable – de bouleverser sa vie ».

Une fin en fanfare ?

Ça y ressemble bien. Mais il reste une partie et un épilogue !

Et au fond… Si Vincent Engel, à travers les femmes et mères souffrantes, les « absentes » du cycle, a offert mille vies à sa propre mère, à ses affres et à ses secrets, n’est-il pas temps d’évoquer un autre type de figure féminine ? Songeons aux Alba, Letizia, Donatella… On y arrive ? Et resterait encore, alors, à définir où se situent Raphael et Laetitia par rapport aux personnages réels transposés à l’infini dans l’intégralité du cycle.

Troisième partie, Les victoires, 2020

Stupeur et tremblement !

Il s’agit d’évoquer à présent le dernier morceau de la dernière pierre d’un édifice. Vincent Engel a réussi à nous séduire, nous surprendre durant le prologue, les deux premières parties, mais comment va-t-il pouvoir conclure une telle cathédrale littéraire ?

Stupeur et tremblement !

Je me rassure. L’important, dans la vie, c’est le voyage et non la destination. Donc, à ce stade, même une fin décevante ne me décevrait plus, tant la route, tout au long du cycle, a été longue et belle, tant je me suis convaincu de la nécessité de chacune des briques du mur Asmodée.

Stupeur et tremblement !

Tout de même…

Osons attaquer la dernière partie (une nonantaine de pages), le dernier sous-roman du cycle !

Un prologue masqué ?

Stupeur et… ravissement ! Encore !

Dès le début, un mail ! Une douzaine de pages envoyées par un certain Isaac, de nos jours (en 2020), à… son frère Baptiste, l’écrivain/héros de la partie III des Absentes, entraperçu dans le prologue.

Que se passe-t-il ? Un personnage (sub)réel vient révéler que Baptiste est un nom d’emprunt, un des deux pseudonymes, avec Alter (« L’Autre », le double par excellence), d’un écrivain dont le prénom a à voir avec la racine latine « vincere ». Il n’est plus question d’intuitionner, l’auteur baisse le masque et assume avoir parlé de lui jusqu’ici sans le savoir. Il n’y a plus de filtre, il vit la fiction-cadre qui génère l’ensemble du cycle. Mais y a-t-il frontière entre les deux ? Car Giovanni et Laetitia, que Baptiste veut visiter sont les descendants d’Agnese et de la première Laetitia (la compagne de Raphael).

Que se passe-t-il ? Isaac, de l’extérieur mais dans la proximité, raconte tout à la fois Baptiste et Vincent Engel, la créature et son créateur, qui se confondent. Sensation inusitée :

« ( ..) je n’ai jamais rencontré un homme qui se confiait comme ça. Aussi vite, aussi entièrement. »

Comme si l’auteur venait faucher l’herbe sous le pied des commentateurs futurs. Qu’y aurait-il encore à révéler ? Un peu comme si on achevait un grand livre publié dans une collection patrimoniale et qu’on avait droit à une biographie de l’auteur, quelques analyses de l’œuvre, une perception de sa gestation.

Isaac, c’est plus ou moins John Engel, le grand frère de Vincent, qui est parti vivre aux Etats-Unis pour se consacrer à la musique. Mais pas tout à fait. Car le frère dénonce son personnage, Vincent ayant mélangé, transposé des traits. Ils ont eu une vie de famille difficile. De l’argent, une belle maison mais une mère qui se mure dans le silence, arcboutée à un secret qui finit peut-être par la tuer (cancer sur de très longues années) ; un père très replié sur lui-même qui ne reconnaît pas les deux premiers enfants de la fratrie, issus d’un premier mariage désastreux ; les disputes, le non-dit, le manque d’intérêt pour les goûts artistiques des enfants, etc. Un photographe, Sébastien Morgan, un lointain cousin de leur père, a servi de révélateur (!) à Isaac et il lui faut partager ce qu’il sait. Pourtant, si les frères renouent, après un silence de quinze ans, Baptiste a initié les retrouvailles avec une lettre de dix pages et ses deux premiers livres, Memor et Errare.

A la fin de ce sous-prologue, on se met en mode pause, comme après le prologue du roman. On est soufflé. On avait applaudi la partie III du troisième tome du cycle, la mise en abyme, mais l’auteur nous conduit plus loin encore, puisque l’artifice recule pour dévoiler plus profondément un homme et le mécanisme de la création. Ce pourrait être une (nouvelle !) conclusion originale, inattendue et fracassante : l’auteur partage avec le lecteur un bilan de son œuvre, de sa vie, ce qu’il doit abandonner pour entamer un nouveau… cycle… de vie. Une grâce subtile écarte le voyeurisme et les platitudes de l’autofiction. Révélation ! Vincent Engel est pareil à la Laetitia qui posait devant l’objectif de Sébastien Morgan :

« Une nudité absolue, presque tragique, sans érotisme ni fausse pudeur. Rien n’était caché, mais rien n’était dévoilé. »

Un ultime roman ou… ?

La partie III commence. Comme une suite de la partie III du 3e tome, Les absentes, annoncée par le prologue du 5e roman.

En 2020, soit 35 ans après l’aventure de 1985, qui semble avoir, transposée, généré le cycle que nous avons lu ou lisons encore, Baptiste, en rupture de vie, a décidé de retourner à Venise, là où tout a commencé, son couple, son histoire d’amour avec la Sérénissime, les idées du cycle.

Mais les temps ont changé ! La pandémie Covid règne, Venise est désertée, les masques sont partout, qui ne sont pas de carnaval. Il est en thérapie aussi, depuis 4 ans, et sa thérapeute lui a déconseillé le voyage. Mais il pense que Venise demeure un point d’ancrage où il se sent autre, où il respire mieux, etc. Il y possède de grands amis, comme le chef d’orchestre Francesco Contessan, qui a jadis enregistré les œuvres de Giacolli, dont, lui, Baptiste, avait redécouvert les partitions. Il espère retrouver Asmodée Edern aussi, que Candice et lui assimilent après réflexion à Thomas/Tommaso Reguer. Même si celui-ci ne s’est plus manifesté depuis une lettre envoyée à la mort de sa mère. Ou revoir Alba Malcessatti, sa belle-mère, qui a tant inspiré Vincent (jusqu’à lui consacrer une grande partie du tome 4).

Letizia ! C’est elle qu’il fuit. Un roman nous a échappé, non écrit, l’épopée d’amour entre Baptiste et cette jeune femme si éclatante et perturbante. Trente ans de couple. Un jour, elle a fui Venise et ses parents (la folie ?), quelques années après leur rencontre vénitienne, elle est venue frapper à sa porte belge et lui a demandé de la sauver. Mais les troubles psychiques de Letizia ont fini par laminer la vie de Baptiste (qui a trop subi, accepté, pris sur lui), les éloigner. Depuis dix ans, il ne l’aimait plus mais ne parvenait pas à la quitter, il vient de sauter le pas. Letizia est restée un mystère. Il n’a jamais su ce qu’elle avait réellement vécu, si c’était son père ou sa mère qui la menaçait, ou son véritable prénom (« Letizia » la raccroche à une ancêtre, réelle ou fantasmée, la Laetitia… du « romansonge » initial). Perverse narcissique (ce n’est pas dit mais deviné), elle a fait le vide autour de Baptiste, écarté son amie Candice, etc.

Pour la deuxième fois depuis l’entame du livre, je ressens soudain un flottement mais celui-ci, une fois encore, va être vite balayé. Pour deux raisons. D’abord, il correspond à un passage obligé pour le héros, une plongée dans le vide, une confrontation avec la blancheur du néant qui rappelle ce qu’Hergé a tenté (et réussi) dans Tintin au Tibet. Ensuite, Baptiste, très vite, relance sa mécanique et celle du roman. Il veut démêler, comprendre. Il va voir Alba pour Letizia, il scrute le Net pour en savoir plus sur le photographe rencontré par son frère Isaac. Un Sébastien Morgan apparenté au père Auguste, aux secrets de famille et… à l’épopée du cycle. Or un vendeur, à Venise, possède un des dix exemplaires d’un album exceptionnel. Cette quête-là, de fil en aiguille, va le mener vers Montechiarro, vers Giovanni et Laetitia (les deux pages du prologue vont trouver suite), la Laetitia Jr, si je puis dire, petite-fille d’une Agnese Della Rocca elle-même petite-fille de la Laetitia originale. Que va-t-il trouver au bout de ses investigations ? Le secret de sa mère annoncé par Isaac ?

… une machine infernale ?

L’auteur le dit lui-même dans cette partie, comme s’il s’excusait auprès du lecteur ou du commentateur. On dirait le « rêve d’un fou », comme s’il n’y avait là « aucun sens ou trop ». Lui-même est dépassé par sa créature, tout ce qui s’impose à lui dans sa folie inventive, il lui arrive de ne plus pouvoir « déchiffrer », de se trouver « à deux doigts du bug fatal ». Rassurons-le ! Ce que Vincent Engel réussit, c’est créer un ensemble de récits et échos, qui mettent en appétit, soulèvent des questions mais proposent des réponses aussi, tout en instillant l’insondable brouillard, la note de musique eschatologique qui magnifie les textes mythologiques ou religieux fondateurs. Relisez La genèse, Œdipe-roi, L’épopée de Gilgamesh, Le roman de Perceval, etc., vous serez remués par les houles de l’implicite et du mystère.

Des traces, des indices…

L’influence du demi-frère Stephan sur Baptiste ; l’attraction des mauvais garçons sur Isaac, qui l’éloigne de sa famille, de son frère ; les passions successives de Baptiste pour la photographie, l’aquariophilie, la flûte irlandaise…

Des signes…

. Dominique Hardenne, Adam Weinberger, etc.

D’autres œuvres (hors cycle) de Vincent/Baptiste viennent passer le bout de leur nez.

. Albano.

Le vendeur de l’album Retour à Montechiarro (les photos de Laetitia et Montechiarro par Sébastien Morgan), un album rarissime, fait étrangement écho à Alba et à Benito Albano (le fils caché et interné du Duce).

.Venise.

Elle s’apparente à un carrefour, un lieu chargé, où l’on peut ouvrir de nouvelles pages de vie. Un décor magique hanté par le fantôme d’Asmodée/Thomas.

. Celnik.

L’un des héros du tome 2, Requiem vénitien, n’est-il pas… le grand compositeur de symphonies Mahler ?

Des idées contrepointées…

. Nos malheurs de « favorisés ».

Nous devons dédramatiser soit, mais nos traumatismes sont gérés par notre cerveau le plus archaïque, et celui-ci ne réfléchit pas et ne relativise pas, il agit, il réagit, incapable de relativiser.

. La vie. Elle est la valeur suprême, et il faut se détourner des remords, des regrets. Mais Vincent Engel se voue beaucoup au mémoriel.

. Dieu ? Baptiste, Asmodée et Vincent l’évacuent. Mais ils ne croient pas au hasard et sont fascinés par les coïncidences. Et Asmodée n’est-il pas une transposition du fait divin ?

. Baptiste. « Tu as choisi de te faire appeler Baptiste pour exister, et c’est ton droit. » Oui, sauf que le même homme a entrepris jadis une procédure de… débaptisation.

. Asmodée. Un démon biblique mais un ange gardien, la bienveillance incarnée.

Mise en abyme de tout ce qui précède et rend fou !

A la page 351, il est question, de manière appuyée, du phénomène des coïncidences. Du coup, je songe à ma première rencontre avec l’écrivain Jacques De Decker, où le sujet des synchronicités jungiennes allait longuement nous retenir et… exploser dans ma vie chaque jour de la même semaine et ce comme jamais. Un Jacques qui allait me mener à Vincent Engel, d’ailleurs. Or… Je tourne la page. A gauche, il est écrit « covid » ; à droite, il est question du « 12 avril ». Et ? Jacques est mort le 12 avril 2020, fragilisé par la pandémie.

Une machine thérapeutique ?

Un autoportrait dénué de complaisance

Candice a reculé jadis devant ce « besoin de l’autre pour exister » qui mine Baptiste. Il a eu peur de s’engager puis peur de quitter, il s’est laissé soumettre, manipuler :

« (…) tu as le sentiment de n’avoir jamais vraiment vécu, sinon par procuration, à travers tes personnages de fiction et tes romans. »

Son rêve d’écriture ?

« (…) une carrière d’écrivain honorable, sans plus, des éditeurs belges puis parisiens, des ventes correctes mais pas exceptionnelles en baisse constante depuis ces dernières années. »

Une réaction en marche

Baptiste suit une thérapie depuis quatre ans, grâce à laquelle il mesure « les protections et barrières » qui lui ont « permis d’élever la dissociation au rang de discipline olympique ». Il a écrit des livres qui, à son insu jusqu’ici, ont dit sa vie et ses traumatismes. Mais ça ne suffit pas. Il doit affronter ses démons, aller plus loin. Dans sa vie, dans son livre en cours. Il n’est pas seul. On dirait un coureur cycliste sur les pentes du Tour de France, encouragé par un public averti et compatissant. Isaac, son frère, le secoue :

« Tu éprouves tellement ce besoin d’exister à travers les autres et de les aider. Mais tu dois réserver cet amour à ceux qui en sont dignes. (…) Tes deux romans sont pleins d’invention et d’effets-miroir. Tu savais sans savoir. (…) Désaltère-toi, frangin. »

Dés-Alter-toi ! Ses amies Candice et Gali lui conseillent de coucher sur papier (une page, ou une demie de préférence) la synthèse de ce qui a été mis à jour et d’arrêter son introspection permanente. Simplifier, pointer et affronter. Il s’y résout et y parvient en trois jours.

Baptiste/Vincent à nu !

Le héros (narrateur et auteur) nous offre sa fiche psy, l’ensemble de ses traumas majeurs, la plaie à laquelle son art s’abreuve, comme dirait Jean Genet : la peur de mourir, issue d’un accouchement compliqué, d’une maladie grave subie à un an ; la hantise de faire pleurer sa mère, une réaction aux souffrances causées à celle-ci par le grand demi-frère Stephan qui le pousse vers la tentation (ou la nécessité) de l’angélisme ; le sentiment d’abandon, vécu lors d’un camp patro où son frère, pris par d’autres relations, ne l’a pas protégé ; la maladie (et la longue agonie, des années) de sa mère, qui accentue et synthétise, métaphorise les trois premiers traumas.

Marquant, inusité, émouvant. Un encouragement aussi à dire, à affronter, à résoudre. Par étapes. Dans la vie et dans l’œuvre.

Un roman ou des commentaires sur le cycle, l’auteur ?

La question se pose. Comment un lecteur lambda (je veux dire « non initié au cycle » ou « épris de romanesque et moins de littérature pure ») va-t-il appréhender cette partie ? Celle-ci, indéniablement, est une annexe au cycle, une postface adressée aux fidèles, alors que les deux premières parties pouvaient se lire indépendamment, tout en suscitant des appétits pour les autres tomes. La question se pose tellement que l’auteur se l’est posée. Il nous le dit :

« Baptiste devait trouver une manière simple et sobre d’exprimer en peu de mots ce qui avait été et ce qui n’était plus. Et puis, ne pas oublier que l’essentiel n’était pas là… C’était son versant qui importait. Et le chemin entrepris pour se retrouver libre. Libre et seul. »

Et Baptiste regimbe devant la postface de Sébastien Morgan, craint que des explicitations viennent anéantir la magie de son travail. Doutes qui mettent en abyme les craintes de Vincent Engel devant son propre livre, la difficulté de terminer une si longue et si puissante entreprise de création et de vie. Mais Engel est un romancier, qui chasse frénétiquement l’art ET le sens, Baptiste/Vincent va donc conjuguer deux finalités : finir son cycle romanesque et finir un cycle de vie. Les deux. Et le roman alterne avec son commentaire, et une analyse de l’auteur en sus :

« C’est particulièrement le cas de ce livre – et douloureusement, même si, d’une certaine manière, son récit est celui d’une rédemption, imparfaite par définition, la rédemption parfaite nécessitant, je le crois, l’abolition du temps et de la réalité, la réalité telle qu’elle s’est déroulée dans son insupportable unicité- ce qui est ne peut pas ne pas être, et ne peut pas être autrement. Non pas corriger le passé, mais le refaire, le revivre. (…) Ce livre n’en est pas vraiment un, dans le sens où il n’a pas vocation à être publié et commercialisé. »

JEAN-PIERRE :

Toujours servi par un art consommé de la construction romanesque, sublimé par un épilogue époustouflant, Vincent Engel s’est livré à un exercice de haute voltige. On pouvait tout craindre d’un nouvel opus qui risquait de donner à l’ensemble l’allure de ces maisons auxquelles chaque génération ajoute une nouvelle pièce et qui finissent défigurées. Il n’en est rien. Dans Le miroir des illusions, Vincent Engel nous peignait l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus noir. Avec Vous qui entrez à Montechiarro, le monde conserve ses noirceurs mais un de ses versants s’éclaire. Cet ultime (?) volume est celui de la rédemption, de la possible bifurcation des destins même les plus lourdement lestés. De ce point de vue, la période fasciste constitue sans conteste l’un des climax de l’opposition monstrueuse entre l’homme qui aspire à la liberté et à la grandeur et un monde déterminé à l’écraser. Les itinéraires de Stefano et Cenzo illustrent chacun à sa manière le retour à la dignité par le chemin de la révolte.

Roman de la révolte et de la rédemption, Vous qui entrez à Montechiarro est aussi une formidable mise en abyme du processus d’écriture du cycle entier : par son retour à Venise et sa découverte tardive de Montechiarro, Baptiste Morgan – le double de l’auteur – découvre les fils qui relient entre eux les épisodes épars qui tisseront l’ensemble romanesque qu’il va enfin pouvoir écrire. La confrontation de Baptiste Morgan avec ses propres personnages et, pour finir, le surgissement filigrané de Vincent Engel lui-même sont d’une habileté bluffante. Cet abolissement subtil de la frontière relative entre le roman et la vie de l’auteur agit comme une subite effraction de l’hors-champ qu’il s’était imposé jusque-là.

Vincent Engel nous donne encore ce que j’ai lu comme une véritable allégorie de la littérature et de son pouvoir libérateur. Gardien à Lipari, Cenzo est un illettré. Une relation de confiance se noue avec son détenu Ulisse qui accepte d’écrire pour lui une lettre d’amour à Clara, la jeune femme dont il est épris. Le jeune fasciste est bouleversé par le résultat :

« Comment Ulisse avait-il fait ? Lorsqu’il l’avait entendu lire la lettre de Clara, Cenzo avait fini par entendre la voix de son amour ; à présent, c’était la sienne, c’étaient ses mots tels qu’il aurait aimé pouvoir les agencer et tels qu’il en aurait été incapable, c’étaient les phrases accomplies qui, dans sa tête, restaient embryonnaires. Et pourtant, c’était lui, absolument. Le cœur de Cenzo révélé, sorti de la nuit confuse pour resplendir au jour, simple et joyeux…

Il ne put retenir quelques larmes, que l’obscurité voila et que la discrétion d’Ulisse acheva d’ignorer. Tout était parfait ; Ulisse avait usé de leur langue, de ses particularités. Il avait même utilisé une tournure que Cenzo n’avait jamais entendue ailleurs que chez lui.

— Comment as-tu fait ?

— Je t’ai écouté, c’est tout. Je vais te la relire. Dis-moi si tous les mots sont bien ceux que toi, tu utiliserais. »

Ce passage m’a reporté plus de quarante-cinq années en arrière lorsque je découvrais Les nourritures terrestres de Gide et son « Famille je vous hais ! ». Entortillé dans mes difficultés de l’époque, je compris qu’un écrivain pouvait en quelques mots choisis exprimer une pensée latente qui m’étouffait et mettre au jour une communauté des âmes insoupçonnée.

Clés

Agnese et la mère

Le photographe Sébastien Morgan, qui tente de capter Agnese en saisissant Laetitia Jr, ne serait-ce pas Baptiste/Vincent tentant de capter sa mère en saisissant tant et tant de figures d’« absentes », de « souffrantes » ? L’offrande de Sébastien à Agnese est l’offrande de Vincent à sa mère :

Elle : « Toi seul pouvais m’offrir ce qui est interdit aux mortels : abolir le temps, effacer ce qui fut : me réinventer une vie que je n’ai pas vécue, me conserver une jeunesse et une beauté qui ne sont même plus pour moi un souvenir. »

Lui : « (..) je ne sais plus qu’écrire mais je continue à écrire pour rester quelques instants de plus avec toi. Mais nous sommes nous jamais quittés ? »

Vincent Engel a fait revivre sa mère en lui offrant plusieurs vies mais il lui a offert le bonheur. En séparant Agnese de Salvatore, et on méditera sur la manière dont l’auteur a chargé son père (son silence, ses hurlements, sa tyrannie sont transposés dans un registre très supérieur de l’abus de pouvoir masculin : Volpe, Branquilla, etc.). En lui accolant un compagnon de vie ou de songe idéal, Sébastien Morgan, dont la figure interpelle d’autant plus qu’il semble un autre double de l’auteur (similitudes physiques, nationalité, goût pour la photographie, engagement citoyen, etc.). Œdipien ? Il m’a toujours paru que Freud avait à la fois discriminé un mécanisme et exagéré sa dimension sexuelle. Que penser de l’aspect séraphique de cet amour extraordinaire entre Agnese et Sébastien ? Si éthéré qu’il en exclut même la possession d’une représentation physique.

Agnese a pris la place de la Laetitia initiale comme axe majeur, elle apparaît au centre d’une triangulation féminine, qui architecture le cycle, entre deux Laetitia, sa grand-mère et sa petite-fille, qui trouvent chacune le bonheur à travers l’épopée, mais en modes contrastées : la grande aventure et le romanesque pour l’une, la voie tranquille et normée pour l’autre ; dans l’éloignement pour l’une, dans l’enracinement et la proximité pour l’autre.

Letizia et l’épouse

La mère ne prend pas toute la place dans ce cycle. Il est temps de rappeler une confidence de l’auteur. Il a écrit le « romansonge » à l’origine du cycle lors de son voyage de noces le long du lac de Garde. Donc, la nouvelle initiale, donc la mélodie des amours de Raphael et Laetitia, qui embrase le début du cycle et le hantera jusqu’à la fin du 4e tome, avait, je suppose, à voir avec celle qui apparaissait alors à Vincent Engel comme la femme de sa vie, à laquelle il allait dédier plusieurs livres.

Les choses ont mal tourné dans la vie privée de l’auteur, il ne s’en cache pas, et il y a dissociation entre la Laetitia aimée initiale et la Letizia fatale, bouleversante mais sulfureuse, dangereuse qui surgit dans les tomes 3 (Les absentes) et 5. La même femme rêvée puis vécue.

Les effets-miroirs et les renversements sémantiques sont hallucinants. L’épouse, quelque part, accouche de la mère, via leurs transpositions. Et l’ultime Laetitia semble la figure apaisée des précédentes. Letizia, comme la mère de Baptiste/Vincent, est rongée, détruite par le secret, le non-dit… et le poids du passé, un manque de soutien en amont.

Fascinant ! Sans happy end, il y a tout de même de quoi se sentir heureux en cette fin de cycle. L’auteur a accompagné la sortie de ses différentes créatures/fantômes, sans complaisance mais avec bienveillance. Exit Laetitia, Agnese et Letizia, etc. Et peut apparaître un nouveau personnage, in extremis, qui ouvre un autre horizon.

Lucia !

Fiction

Baptiste rencontre Lucia, qui a quitté mari et médecine pour vivre sa passion pour la nature, l’agriculture en famille. Elle est très jolie et affiche un sourire éclatant (symbolique). Elle va l’emmener en camionnette vers Montechiarro, dans une atmosphère nouvelle d’évasion (du passé), de vacances (loin des habitudes), de communion (Mozart, Pink Floyd), de confession (leurs histoires de couples), de partage (Giacolli) :

« Lucia était une femme d’une quarantaine d’années, pas très grande, au visage très fin, yeux verts derrière des lunettes rondes, cheveux châtains. »

Ils ont une panne de voiture et s’arrêtent la nuit chez un villageois qui ne possède qu’une chambre et un grand lit. Baptiste ne contrôle plus ses émotions et révèle le traumatisme de la mort de sa mère, les souvenirs qui l’ont le plus marqué.

Commentaire

Vincent Engel fait apparaître la nouvelle femme de sa vie, Lucie. « Lucia » représente l’avenir, le nouveau « tout est possible », avec quelqu’un auprès de qui tout semble léger, naturel, évident. Qui lui dit simplement qui il est et ce qu’il doit faire, prenant le relais d’Isaac, Gali et Candice, balayant regrets et remords :

« Tu es fragile parce tu es trop gentil, et tu es trop gentil parce que tu crois que sans cela les gens ne t’aimeront pas. Mais les gens qui t’aiment n’ont pas besoin que tu sois trop gentil ; et les autres en profiteront sans vergogne. (…) tu n’as rien à prouver, Baptiste. Vis. C’est tout. (…) Coupe les fils, allège-toi. Tu es comme un sherpa qui porte les bagages de tout le monde et qui se rend compte au sommet qu’il n’a rien emporté pour lui. »

Fiction

La partie III se termine quand Lucia coupe le moteur de sa camionnette devant la Villa Bosca où Baptiste voudrait loger. Il lui dit de partir, il doit vivre cette aventure seul avant de la retrouver. Mais rien n’est acquis. Une pancarte dit que la pension (l’agritourisme) est fermée pour cause de pandémie. Comment vont l’accueillir Giovanni et Laetitia, si tant est qu’ils soient là ? Et Lucia d’asséner :

« Je ne veux pas que nous soyons juste un besoin l’un pour l’autre. »

Au maître de la dissociation, elle propose une distanciation amoureuse.

Conclusion de la partie

Comme lecteur enamouré du cycle, comme analyste passionné par le fait littéraire, le phénomène de la création, l’exploration de ses mystères, je considère ce final assourdissant et digne de l’élan orchestral qui mène le cycle au firmament de nos Lettres, du côté d’Ulenspiegel. Quant au lecteur « non initié », pas sûr qu’il reste en rade. Sans doute, déjà, sera-t-il porté par la vague romanesque des deux premières parties et avide d’en savoir plus sur l’auteur, son œuvre. Surtout, il est question de la difficulté d’exister, qui est commune à tous, et tout est si bien écrit, il y a tant de réflexions et d’idées…

Ah, mais… Une fois de plus, on croit que tout est fini, admirablement achevé et… il reste un épilogue… et une trentaine de pages !

Stupeur et tremblement ?

Ou confiance absolue…

L’épilogue

Une trentaine de pages ! C’est long. Mais il s’agit de conclure un cycle de plusieurs milliers de pages…

Cet épilogue se décompose en six segments, une alternance de deux fils, un Journal à Lucia (extraits) et la poursuite du roman proprement dit, avec la rencontre de Baptiste et de ses personnages Laetitia et Giovanni. Tout mériterait d’être commenté, tout est beau et fait sens. On récapitule, on avance, on pourrait parfois croire que l’auteur commente nos commentaires des pages précédentes. On revisite ses transpositions avant la grande révélation, ce secret qui a rongé la mère, qui a été plusieurs fois transposé, qui dévoile une ultime transposition (la véritable cause de la mort atroce des petites-filles d’Agnese).

SPOILER !

Le secret final, celui de la mère, qui a rongé sa vie et provoqué (selon Isaac) son cancer, c’est la Shoah, ce qu’elle a vécu et perdu durant cette tragédie.

Mais… n’y a-t-il pas ici une fois encore transfert de données ? Comme Isaac faisait remarquer à son frère qu’il échangeait certaines de leurs caractéristiques, qui a subi la Shoah dans la vraie vie de l’auteur ? Sa mère ou son père ? Un autre livre, Oubliez Adam Weinberger, donne-t-il la clé ? La clé de toute l’entreprise du cycle ? Où l’autofiction qui a émergé in fine n’est pas la réalité mais un agglomérat de fragments authentiques. Une autofiction fictionnarisée ?

VINCERE et VINCENT ENGEL

Le dernier mot est en latin et en majuscules. En majuscules, parce que ce dernier mot offre une clé… finale. En latin, parce que le prénom de l’auteur du cycle ET donc aussi le prénom véritable de Baptiste, dans le récit-cadre, « Vincent » vient du latin « Vicentius », qui dérive du participe présent de « vincere », qui veut dire « VAINCRE ». Vaincre ?

SPOILER !

A dire le vrai, l’auteur a anticipé sa victoire, dans la fiction, en permettant à Cenzo et Stefano, qui ont épousé ses regrets et son impuissance, de réagir, de s’extraire de leurs démons, de revivre ou vivre enfin. Ce qui l’attend :

« Mais ce roman-là, tu devras le vivre avant de l’écrire. »

Si Vincent Engel n’a de cesse de rejeter Dieu et la religion, notons en souriant que son prénom fut très populaire chez les premiers chrétiens et connotait, semble-t-il, une victoire sur le Mal, la mort. Quant à son nom, « Engel » est évidemment d’origine germanique et signifie « ange ». Donc, vu d’un point de vue mystique, on aurait un auteur défini comme « un ange qui vainc la mort, le Mal ».

Difficile de ne pas voir dans ce mot final la mise en abyme d’une extraordinaire adéquation et d’une formidable réussite !

Clap de fin ?

Nous n’en avons pas fini avec ce 5e tome car… « VINCERE » renvoie aussi au titre de la partie III, Les victoires. Et, à y regarder de plus près… La partie III a cité les deux romans qu’aurait écrits le double Baptiste et ceux-ci, Errare et Memor, sont aussi des mots latins et ils renvoient aux titres des parties du présent roman, Memor et Les morts, Errare et Les errances.

Qu’en déduire, en note finale ? Vincent Engel a décidé de baisser le masque sur les rapports entre sa vie et son œuvre, il a décidé surtout de tourner la page sur des décennies de vie et de carrière, d’ouvrir un nouveau chapitre. Et il a récupéré son prénom. Dans une sorte de lâcher-prise au présent, avec acceptation du passé et accueil serein du futur. Comme si le cycle avait été une machine thérapeutique ? Une exploration abyssale du monde et de son monde ?

« En note finale » ? Hum… Nous n’en aurons jamais fini avec cet auteur et ce cycle ! Vincent Engel nous signale en off qu’un autre roman se connecte au cycle, La peur du paradis, qui narre les aventures et les amours d’une Lucia et d’un Basilio dans les Pouilles, vers 1920. La (première et anticipative) Lucia effleurée auprès d’un Francesco dans notre partie III ? Les grands-parents évoqués brièvement par la Lucia de 2020 en confidence à Baptiste, en tous les cas.

Qu’en déduire ? Vincent Engel a offert une machine de guerre romanesque et littéraire de très haut vol, qui combine la création pure et l’autofiction mais sans ostentation, sans « mauvais égocentrisme », l’appréhension du monde et de l’autre passant nécessairement par une quête de soi ouverte et généreuse, la construction d’un récit. L’œuvre est si riche et variée qu’on peut penser, selon les moments, à des créateurs aussi contrastés que Balzac, Proust, Dumas, Wilkie Collins ou Palliser.

Avec Vincent Engel, la supercherie littéraire, genre à la mode aux XVIIIe et XIXe siècles, devient une quête de l’authenticité.

JEAN-PIERRE :

Du haut de la dernière page de ce dernier volet du Monde d’Asmodée Edern, le point de vue est saisissant : le paysage qui se déroule devant nous est devenu une rareté ; il s’agit d’une œuvre totale qui sidère par la profusion de ses thèmes et emporte par sa virtuosité narrative. Je ne puis mieux conclure qu’en inscrivant mes pas dans ceux du grand critique que fut Jacques De Decker, qui, dès la parution du Requiem vénitien, écrivait :

« (…) l’autre message de cet épisode, c’est que les ouvrages de l’auteur pourraient bien un jour se disposer comme les tableaux du Tintoret : parfaitement autonomes, certes, mais prenant tout leur sens de l’ensemble monumental qu’ils constituent lorsqu’ils sont réunis. »

Troublant et prophétique.

Pour accéder à nos investigations complètes sur le « cycle toscan » et sa matrice…

Les cinq premiers épisodes de notre travail en duo sur Vincent Engel se trouvent dans notre feuilleton Les phases belges :

https://lesbellesphrases264473161.wordpress.com/category/les-phrases-belges/

Philippe Remy-Wilkin et Jean-Pierre Legrand.

**********************************************